Erstankündigung in diesem Blog: Ein Faksimile des 273seitigen "Neoist Book" von 1984 ist online unter https://www.neoism.net/neoist_book.pdf (20 MB PDF-Datei). Zitat daraus:

WARNING: THIS BOOK is NEW but it represents OLD ideas. Today we are doing something else and tomorrow we will be entirely different. You can sit down and read this book of OLD ideas, but it would be better if you get up and try to do something NEW. In your place, I would never accept a reactionary situation like this.

In einer fehlergespickten OCR-Version gibt es den Buchtext auch als einfache Textdatei unter https://www.neoism.net/neoist_book.txt.

florian_cramer - am Montag, 6. März 2006, 16:27 - Rubrik: Neoismus

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

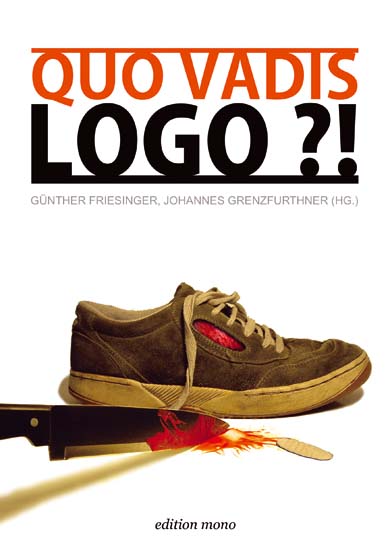

fragt ein von der Wiener theoriekunstcombo monochrom herausgegebener Sammelband bei edition mono.

Neben logo- und markenimmanenten Fragen, thematisiert der von Günther Friesinger und Johannes Grenzfurtner verantwortete Band auch KG-relevante Fragen:

„Als Reaktion kommt es zu einem verstärkten Bewusstsein von Konsument(inn)en hinsichtlich De-Branding und Trendzapping. Autor(inn)en wie Naomi Klein (No Logo) kritisieren mit ihren Arbeiten offen die Machenschaften der Konzerne. Es stellt sich nun die Frage, ob mit dieser Kritik nicht der Grundstein einer neuen Generation von Werbestrategien und Marken gelegt wird."

Der Band soll am 17. März erscheinen. Wir sind gespannt, wie das Thema behandelt wird. Schließlich ist das Argument nicht neu, dass der Kritik eines Gegenstandes wiederum zu desen Rekonstitution beiträgt. Aber nur die wenigsten Kulturkritiker zeigen sich dazu in der Lage, den Hegelschen Horizont der Dialektik zu überschreiten (Die Kritiker der Logos leider in der Regel auch nicht, wenn sie die Kritik essenzialisieren).

Quo Vadis?!

Herausgeber: Günther Friesinger, Johannes Grenzfurthner.

Mit Beiträgen von: Leo Findeisen, Anette Baldauf, Norval Baitello, Robert Kana, Karin Mairitsch, Christian Zillner, Herbert Hrachovec, Anita Aigner, Thomas Ballhausen, Günter Krenn, Holm Friebe, Beat Weber, Christian Rupp, Gruppe Or-Om.

edition mono / monochrom

146 Seiten. Teilweise farbige Abbildungen. Euro 15.

ISBN: 3-9500731-5-9

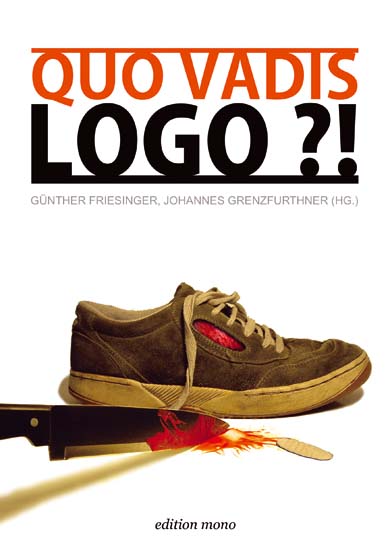

Neben logo- und markenimmanenten Fragen, thematisiert der von Günther Friesinger und Johannes Grenzfurtner verantwortete Band auch KG-relevante Fragen:

„Als Reaktion kommt es zu einem verstärkten Bewusstsein von Konsument(inn)en hinsichtlich De-Branding und Trendzapping. Autor(inn)en wie Naomi Klein (No Logo) kritisieren mit ihren Arbeiten offen die Machenschaften der Konzerne. Es stellt sich nun die Frage, ob mit dieser Kritik nicht der Grundstein einer neuen Generation von Werbestrategien und Marken gelegt wird."

Der Band soll am 17. März erscheinen. Wir sind gespannt, wie das Thema behandelt wird. Schließlich ist das Argument nicht neu, dass der Kritik eines Gegenstandes wiederum zu desen Rekonstitution beiträgt. Aber nur die wenigsten Kulturkritiker zeigen sich dazu in der Lage, den Hegelschen Horizont der Dialektik zu überschreiten (Die Kritiker der Logos leider in der Regel auch nicht, wenn sie die Kritik essenzialisieren).

Quo Vadis?!

Herausgeber: Günther Friesinger, Johannes Grenzfurthner.

Mit Beiträgen von: Leo Findeisen, Anette Baldauf, Norval Baitello, Robert Kana, Karin Mairitsch, Christian Zillner, Herbert Hrachovec, Anita Aigner, Thomas Ballhausen, Günter Krenn, Holm Friebe, Beat Weber, Christian Rupp, Gruppe Or-Om.

edition mono / monochrom

146 Seiten. Teilweise farbige Abbildungen. Euro 15.

ISBN: 3-9500731-5-9

kg2u - am Montag, 6. März 2006, 16:00 - Rubrik: Subvertising

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Folgender Vortrag im Kolloquium des Sonderforschungsbereiches (SFB 584) "Das Politische als Kommunikationsraum in der Geschichte" an der Uni Bielefeld vom 25.01.2006 ist nachzutragen:

Prof. Dr. Ingrid Gilcher-Holtey / Dr. Freia Anders (Bielefeld)

Gewaltsame Aktion und politische Kommunikation. Die Autonomen – eine „Kommunikationsguerilla“? (1977-1995) (Teilprojekt C 3)

Kommentar: PD Dr. Peter Imbusch (Marburg)

Das würde mich ja schon mal interessieren, was die so unter Kommunikationsguerilla verstehen. Gilcher-Holtey hat eine Reihe Publikationen in Sachen 1968 vorzuweisen. Und das Teil werden sie ja irgendwann auch veröffentlichen.

Prof. Dr. Ingrid Gilcher-Holtey / Dr. Freia Anders (Bielefeld)

Gewaltsame Aktion und politische Kommunikation. Die Autonomen – eine „Kommunikationsguerilla“? (1977-1995) (Teilprojekt C 3)

Kommentar: PD Dr. Peter Imbusch (Marburg)

Das würde mich ja schon mal interessieren, was die so unter Kommunikationsguerilla verstehen. Gilcher-Holtey hat eine Reihe Publikationen in Sachen 1968 vorzuweisen. Und das Teil werden sie ja irgendwann auch veröffentlichen.

contributor - am Donnerstag, 2. März 2006, 09:53 - Rubrik: KG in der Universitaet

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Auf den Online-Seiten und in der Printausgabe der WOZ findet sich ein Nachdruck eines Portraits des Subcomdante Marcos von 1994:

WOZ Nr. 8/94 ( 25. Februar 1994)

Die Zapatistas haben einen genialen Sprecher: Der Che der neunziger Jahre?

Marcos Superstar

Von Anne Huffschmid, Mexiko-Stadt

Marcos, der Mann mit der Roger-Staub-Mütze und den flotten Sprüchen, ist zur Zeit der Politstar Nummer eins in Mexiko. Mit seinen frisch wirkenden, witzigen, manchmal poetischen Texten, die er den Medien zukommen lässt, hat der Subcomandante und Sprecher der Guerillaorganisation EZLN die Sympathie der mexikanischen Öffentlichkeit für die indianischen Zapatistas erobert. Er denke, die Leute hätten gelegentlich «die Schnauze voll vom ‹Sub›», sagt er. Doch dem ist nicht so.

Weiterlesen

WOZ Nr. 8/94 ( 25. Februar 1994)

Die Zapatistas haben einen genialen Sprecher: Der Che der neunziger Jahre?

Marcos Superstar

Von Anne Huffschmid, Mexiko-Stadt

Marcos, der Mann mit der Roger-Staub-Mütze und den flotten Sprüchen, ist zur Zeit der Politstar Nummer eins in Mexiko. Mit seinen frisch wirkenden, witzigen, manchmal poetischen Texten, die er den Medien zukommen lässt, hat der Subcomandante und Sprecher der Guerillaorganisation EZLN die Sympathie der mexikanischen Öffentlichkeit für die indianischen Zapatistas erobert. Er denke, die Leute hätten gelegentlich «die Schnauze voll vom ‹Sub›», sagt er. Doch dem ist nicht so.

Weiterlesen

contributor - am Mittwoch, 22. Februar 2006, 19:20 - Rubrik: Gegenoeffentlichkeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In der spanischen El País (22.02.2006) können wir eine hübsche Analyse von Philosophieprofessors Daniel Innerarity (Universität Saragossa) lesen, nämlich über das, was die kulturelle Grammatik des repräsentativen politischen Systems charakterisiert:

"Der Philosoph Daniel Innerarity entschlüsselt die Mechanismen der politischen Konfrontation: "Der ritualisierte Gegensatz, der simpel und vorhersehbar ist, macht die Politik zu einem Kampf, in dessen Verlauf es nicht mehr darum geht, konkrete Themen zu diskutieren oder bestimmte Ziele zu erreichen, sondern darum, die Unterschiede, die nötig sind, um Macht zu erreichen oder zu behalten, in Szene zu setzen... Um zu verstehen, um was es wirklich geht, muss man bedenken, dass die Gegner nicht direkt miteinander sprechen, sondern sich an eine Öffentlichkeit wenden, von der sie Zustimmung wollen. Die Kommunikation zwischen den Akteuren ist nur eine Finte. Sie bietet nur eine Gelegenheit, in der Öffentlichkeit Glaubwürdigkeit zu erlangen, was das eigentliche Ziel ist. Es ist nicht das Ziel, mit dem Gegner zu diskutieren oder ihn zu überzeugen, sondern dem Diskurs einen plebiszitären Charakter zu geben, öffentliche Legitimation zu bekommen."

Ach ja, die Übersetzung haben wir aus dem Newsletter euro/Topics, aber auf dem Web gibt's da kein Archiv oder täuschen wir uns da?

"Der Philosoph Daniel Innerarity entschlüsselt die Mechanismen der politischen Konfrontation: "Der ritualisierte Gegensatz, der simpel und vorhersehbar ist, macht die Politik zu einem Kampf, in dessen Verlauf es nicht mehr darum geht, konkrete Themen zu diskutieren oder bestimmte Ziele zu erreichen, sondern darum, die Unterschiede, die nötig sind, um Macht zu erreichen oder zu behalten, in Szene zu setzen... Um zu verstehen, um was es wirklich geht, muss man bedenken, dass die Gegner nicht direkt miteinander sprechen, sondern sich an eine Öffentlichkeit wenden, von der sie Zustimmung wollen. Die Kommunikation zwischen den Akteuren ist nur eine Finte. Sie bietet nur eine Gelegenheit, in der Öffentlichkeit Glaubwürdigkeit zu erlangen, was das eigentliche Ziel ist. Es ist nicht das Ziel, mit dem Gegner zu diskutieren oder ihn zu überzeugen, sondern dem Diskurs einen plebiszitären Charakter zu geben, öffentliche Legitimation zu bekommen."

Ach ja, die Übersetzung haben wir aus dem Newsletter euro/Topics, aber auf dem Web gibt's da kein Archiv oder täuschen wir uns da?

kg2u - am Mittwoch, 22. Februar 2006, 15:17 - Rubrik: Theorie der Kommunikationsguerilla

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wenn die Schweizer das nicht selbst erledigen ... dann tragen wir noch die Geschichte vom "Schwarzen Block" in Bern nach:

"Es qualmte wunderschön: Ein Block aus Bambusrohren in Abfallsäcke verpackt. ca. 15 (!) Journalisten beobachteten das Schauspiel und v.a. die Boulevardjournis ärgerten sich köstlich über die Wahrheit, welche sie anders versprochen hatten..."

von aktiv unzufrieden, 26.1.2006

Der Schwarze Block

Allein die Ankündigung „der Schwarze Block kommt“, kombiniert mit der Sensationsgeilheit gewisser Medien, hat eine regelrechte Hysterie ausgelöst. Innerhalb 24 Stunden erhielten wir auf unser Internetseite über 300 Einträge, von Vorwürfen bis Besänftigungen, massiven Drohungen bis rechtsextremen Rassismussprüchen. Ein Disziplinarverfahren, ein Sprechverbot auf einem Radiosender und, und.

Es ist traurige Realität: Gewalt erregt aufsehen, selbst wenn nicht einmal Gewalt ausgeübt wird. Selbst wenn nicht einmal Gewalt angekündigt wird. Es reicht wenn ein Gerücht sich hochspielt. Eindrücklich erleben wir die Macht des Gerüchts. Die Auswertung der unzähligen Rückmeldungen wird Tage dauern. Sie sind es, welche diese Aktion zu einem Gesamtkunstwerk machen wird. Paranoia, Hysterie, Medienhetze und „Blutgeilheit“, alles kulminiert in einem Block aus Plastik und Bambusrohren.

Die Relativität von Realität erscheint in diesem Werk in einem neuen Licht. Es ist schwierig die Macht der Medien so fulminant darzustellen. 4 harmlose Aktivisten versetzen eine halbe Stadt in Angst und Schrecken. Gleichzeitig wird eine globale Schreckensherrschaft mit einem Schulterzucken hingenommen, denn die Opfer sind ja nicht wir. Die Medien haben kein Anknüpfungspunkt um Panik zu verbreiten. Dies soll aber keine Anti-Medien-Kampagne sein, sondern vielmehr ein schiefer Spiegel, der die Realität verdeutlicht.

Wir hoffen, und sind überzeugt, dass diese Aktion für lange Zeit für Gesprächsstoff sorgen wird. Noch nie war der Anti-WEF-Protest derart direkt präsent an der wichtigen Wirtschaftsuni HSG. Noch nie hatten Studenten und Dozenten so viel Grund, sich mit dem Protest auseinanderzusetzen. Ausserdem hoffen wir, dass auch die Uni-Leitung im Nachhinein die Aktion als das Versteht, was sie ist: Ein gigantisches, riskantes aber gelungenes Spiel mit dem Feuer der Gerüchte, welches, wie die meisten Gerüchte am Schluss in „Schall und Rauch“ aufgeht.

Unterstützt wurden wir u.a. von dem Künstlerpaar Mathieu&Molicnik sowie dem st.galler Künstler Roman Signer. Dies ist eine grosse Ehre für uns und wir machten dafür herzlich danken.

Vgl. a. die kommentare bei sum1

"Es qualmte wunderschön: Ein Block aus Bambusrohren in Abfallsäcke verpackt. ca. 15 (!) Journalisten beobachteten das Schauspiel und v.a. die Boulevardjournis ärgerten sich köstlich über die Wahrheit, welche sie anders versprochen hatten..."

von aktiv unzufrieden, 26.1.2006

Der Schwarze Block

Allein die Ankündigung „der Schwarze Block kommt“, kombiniert mit der Sensationsgeilheit gewisser Medien, hat eine regelrechte Hysterie ausgelöst. Innerhalb 24 Stunden erhielten wir auf unser Internetseite über 300 Einträge, von Vorwürfen bis Besänftigungen, massiven Drohungen bis rechtsextremen Rassismussprüchen. Ein Disziplinarverfahren, ein Sprechverbot auf einem Radiosender und, und.

Es ist traurige Realität: Gewalt erregt aufsehen, selbst wenn nicht einmal Gewalt ausgeübt wird. Selbst wenn nicht einmal Gewalt angekündigt wird. Es reicht wenn ein Gerücht sich hochspielt. Eindrücklich erleben wir die Macht des Gerüchts. Die Auswertung der unzähligen Rückmeldungen wird Tage dauern. Sie sind es, welche diese Aktion zu einem Gesamtkunstwerk machen wird. Paranoia, Hysterie, Medienhetze und „Blutgeilheit“, alles kulminiert in einem Block aus Plastik und Bambusrohren.

Die Relativität von Realität erscheint in diesem Werk in einem neuen Licht. Es ist schwierig die Macht der Medien so fulminant darzustellen. 4 harmlose Aktivisten versetzen eine halbe Stadt in Angst und Schrecken. Gleichzeitig wird eine globale Schreckensherrschaft mit einem Schulterzucken hingenommen, denn die Opfer sind ja nicht wir. Die Medien haben kein Anknüpfungspunkt um Panik zu verbreiten. Dies soll aber keine Anti-Medien-Kampagne sein, sondern vielmehr ein schiefer Spiegel, der die Realität verdeutlicht.

Wir hoffen, und sind überzeugt, dass diese Aktion für lange Zeit für Gesprächsstoff sorgen wird. Noch nie war der Anti-WEF-Protest derart direkt präsent an der wichtigen Wirtschaftsuni HSG. Noch nie hatten Studenten und Dozenten so viel Grund, sich mit dem Protest auseinanderzusetzen. Ausserdem hoffen wir, dass auch die Uni-Leitung im Nachhinein die Aktion als das Versteht, was sie ist: Ein gigantisches, riskantes aber gelungenes Spiel mit dem Feuer der Gerüchte, welches, wie die meisten Gerüchte am Schluss in „Schall und Rauch“ aufgeht.

Unterstützt wurden wir u.a. von dem Künstlerpaar Mathieu&Molicnik sowie dem st.galler Künstler Roman Signer. Dies ist eine grosse Ehre für uns und wir machten dafür herzlich danken.

Vgl. a. die kommentare bei sum1

contributor - am Dienstag, 21. Februar 2006, 23:15 - Rubrik: Fake

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Inzwischen sind neben den bereits vermeldeten (vgl. die taz- und die Telepolis-Rezension) einige weitere Besprechungvon "go.stop.act" erschienen; ausserdem: bald wird es eine zweite Auflage geben.

Jüngst hat die Graswurzelrevolution (Nr. 305/Januar 2006) eine Besprechung veröffentlicht. Bernd Drücke, Koordinationsredakteur der Monatszeitung Graswurzelrevolution (der auch schon mal Referate zum Thema "Gegenöffentlichkeit und Kommunikationsguerilla" hält und Autor u.a. von „Zwischen Schreibtisch und Straßenschlacht? Anarchismus und libertäre Presse in Ost- und Westdeutschland“, Verlag Klemm & Oelschläger, Ulm), freut sich in ("Eine Symbiose von Widerstand und "Spaßgesellschaft"?) über die neue Tendenz zum ansprechenden Layout:

"In den letzten Jahren sind hierzulande Bewegungsbücher erschienen, die in Sachen Layout neue Maßstäbe gesetzt haben, zum Beispiel "hoch die kampf dem" und "vorwärts bis zum nieder mit. 30 Jahre Plakate autonomer Bewegungen" (Assoziation A, Berlin/Hamburg 2001). Nun gibt es ein weiteres Werk, das in diesem Sinne positiv auffällt: "go.stop.act! Die Kunst des kreativen Straßenprotests".

Ein erstes Durchblättern des reich bebilderten Bandes macht neugierig, die Gestaltung ist herausragend und stark."

Das ist in der Tat eine Entwicklung, die fortzusetzen sich lohnen würde.

Als herausragenden Beitrag hebt der Rezensent vor allem den Beitrag der autonomen a.f.r.i.k.a.-gruppe (Stolpersteine auf der Datenautobahn? Politischer Aktivismus im Internet) hervor:

"Aus den 17 unterschiedlichen Kapiteln ragt der Beitrag der autonomen a.f.r.i.k.a.-gruppe zu "Politischer Aktivismus. Stolpersteine auf der Datenautobahn?" heraus. "Wo Macht ist, ist auch Widerstand: Macht-Räume sind stets auch Interventions- und Aktionsräume" (S. 199), so die HerausgeberInnen des legendären "Handbuchs der Kommunikationsguerilla" (VLA, Schwarze Risse, Rote Straße, Hamburg 1997) in "go.stop.act!"."

Zuvor lobte der Rezensent:

"Sein Inhalt macht Lust auf kreativen Straßenprotest, gibt viele Anregungen und Ideen zur Verlachung der Herrschenden. Ein Praxisbuch, das vielfältige, oft witzige Protestgeschichten erzählt und (leider nur an wenigen Stellen) auch historische Kontinuitäten aufzeigt, etwa wenn daran erinnert wird, dass spaßig-karnevalartige Umzüge mit Musik, Verkleidungen, Klamauk, Verfremdung und Spott schon vor 500 Jahren für muntere Beteiligung bei den Revolten des "Gesindels" gegen die Herrschaften sorgten."

Im folgenden kritisiert B. Drücke allerdings einige Oberflächlichkeiten im Buch, etwa die Verbrämung von unpolitischen Graffitis, die zu geringe Anbindung an die Klassiker des Anarchismus, als auch eine zu starke Verbandelung mit Attac oder der Böll-Stiftung als Finanziers des Buches. Dazu ließe sich im Einzelnen einiges erwidern oder ergänzen. Aber all das finden wir nicht so wichtig. Vielmehr ist es gerade ein positiver Zug des Trotzdem-Verlags, die in dieser Kritik doch durchschimmerende Vereinsmeierei, nicht zur Vorbedingung gemacht zu haben.

Das Buch hat sicherlich seine Schwächen (die in der Graswurzelrevolutions-Besprechung angesprochen werden). Aber es möchte kein Theoriebuch und kein historisches Werk sein und deshalb sollte man das auch ernst nehmen und nicht einfordern, was man selbst gerne gelesen hätte. Es ist allerdings richtig, dass eine stärkere Betonung des Zusammenhanges zwischen Theorie und Praxis dem einen oder anderen Text nicht schlecht zu Gesicht stünde. Doch seien wir doch mal ehrlich. Wir haben mit solchen Büchern doch noch keine allzulange Erfahrung. Wenn dieser Sachverhalt unterbelichtet erscheint und das bemerkt wird, hat Marc Amann doch einen prima Anfang hingekriegt.

(Marc Amann (Hg.): "go.stop.act! Die Kunst des kreativen Straßenprotestes. Geschichte - Aktionen - Ideen". Trotzdem Verlagsgenossenschaft, Frankfurt am Main 2005. 240 Seiten, 18 €)

Jüngst hat die Graswurzelrevolution (Nr. 305/Januar 2006) eine Besprechung veröffentlicht. Bernd Drücke, Koordinationsredakteur der Monatszeitung Graswurzelrevolution (der auch schon mal Referate zum Thema "Gegenöffentlichkeit und Kommunikationsguerilla" hält und Autor u.a. von „Zwischen Schreibtisch und Straßenschlacht? Anarchismus und libertäre Presse in Ost- und Westdeutschland“, Verlag Klemm & Oelschläger, Ulm), freut sich in ("Eine Symbiose von Widerstand und "Spaßgesellschaft"?) über die neue Tendenz zum ansprechenden Layout:

"In den letzten Jahren sind hierzulande Bewegungsbücher erschienen, die in Sachen Layout neue Maßstäbe gesetzt haben, zum Beispiel "hoch die kampf dem" und "vorwärts bis zum nieder mit. 30 Jahre Plakate autonomer Bewegungen" (Assoziation A, Berlin/Hamburg 2001). Nun gibt es ein weiteres Werk, das in diesem Sinne positiv auffällt: "go.stop.act! Die Kunst des kreativen Straßenprotests".

Ein erstes Durchblättern des reich bebilderten Bandes macht neugierig, die Gestaltung ist herausragend und stark."

Das ist in der Tat eine Entwicklung, die fortzusetzen sich lohnen würde.

Als herausragenden Beitrag hebt der Rezensent vor allem den Beitrag der autonomen a.f.r.i.k.a.-gruppe (Stolpersteine auf der Datenautobahn? Politischer Aktivismus im Internet) hervor:

"Aus den 17 unterschiedlichen Kapiteln ragt der Beitrag der autonomen a.f.r.i.k.a.-gruppe zu "Politischer Aktivismus. Stolpersteine auf der Datenautobahn?" heraus. "Wo Macht ist, ist auch Widerstand: Macht-Räume sind stets auch Interventions- und Aktionsräume" (S. 199), so die HerausgeberInnen des legendären "Handbuchs der Kommunikationsguerilla" (VLA, Schwarze Risse, Rote Straße, Hamburg 1997) in "go.stop.act!"."

Zuvor lobte der Rezensent:

"Sein Inhalt macht Lust auf kreativen Straßenprotest, gibt viele Anregungen und Ideen zur Verlachung der Herrschenden. Ein Praxisbuch, das vielfältige, oft witzige Protestgeschichten erzählt und (leider nur an wenigen Stellen) auch historische Kontinuitäten aufzeigt, etwa wenn daran erinnert wird, dass spaßig-karnevalartige Umzüge mit Musik, Verkleidungen, Klamauk, Verfremdung und Spott schon vor 500 Jahren für muntere Beteiligung bei den Revolten des "Gesindels" gegen die Herrschaften sorgten."

Im folgenden kritisiert B. Drücke allerdings einige Oberflächlichkeiten im Buch, etwa die Verbrämung von unpolitischen Graffitis, die zu geringe Anbindung an die Klassiker des Anarchismus, als auch eine zu starke Verbandelung mit Attac oder der Böll-Stiftung als Finanziers des Buches. Dazu ließe sich im Einzelnen einiges erwidern oder ergänzen. Aber all das finden wir nicht so wichtig. Vielmehr ist es gerade ein positiver Zug des Trotzdem-Verlags, die in dieser Kritik doch durchschimmerende Vereinsmeierei, nicht zur Vorbedingung gemacht zu haben.

Das Buch hat sicherlich seine Schwächen (die in der Graswurzelrevolutions-Besprechung angesprochen werden). Aber es möchte kein Theoriebuch und kein historisches Werk sein und deshalb sollte man das auch ernst nehmen und nicht einfordern, was man selbst gerne gelesen hätte. Es ist allerdings richtig, dass eine stärkere Betonung des Zusammenhanges zwischen Theorie und Praxis dem einen oder anderen Text nicht schlecht zu Gesicht stünde. Doch seien wir doch mal ehrlich. Wir haben mit solchen Büchern doch noch keine allzulange Erfahrung. Wenn dieser Sachverhalt unterbelichtet erscheint und das bemerkt wird, hat Marc Amann doch einen prima Anfang hingekriegt.

(Marc Amann (Hg.): "go.stop.act! Die Kunst des kreativen Straßenprotestes. Geschichte - Aktionen - Ideen". Trotzdem Verlagsgenossenschaft, Frankfurt am Main 2005. 240 Seiten, 18 €)

kg2u - am Sonntag, 19. Februar 2006, 15:12 - Rubrik: Happening

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen